「集郵」是香港用語,近年被賦予新意思,成為港人潮語;在內地則是指「合照」。其實在上世紀,「集郵」就指收集郵票,那時一本厚厚的郵票簿,更為當時孩童恩物,彼此交換、或出售郵票。若你想了解60-70年代的人生活點滴,不妨來到由窮遊廢墟及民間博物館合辦「香港光影」體驗館,內有展出當年的除了郵票簿外,還有不同實物場景,讓大眾一起回到昔日好時光,也順道找尋設計靈感,應用於日常生活中。

「香港光影」體驗館位於沙田龍華酒店,那處展出不少懷舊歷史展品,今次展覽的靈魂人物,包括「民間博物館」創辦人John及彬仔,成立「窮遊廢墟」專頁版主的Tiger,他們鍾情於香港歷史,認為在富有歷史建築物(龍華酒店建於1938年),是一件十分有意義的事,於是與酒店負責人一拍即合,在初期用作倉庫的龍華茶居作場地,將多年來他們收集而來的珍藏品,以還原為現場實景中展出。

竭力保留昔日歷史

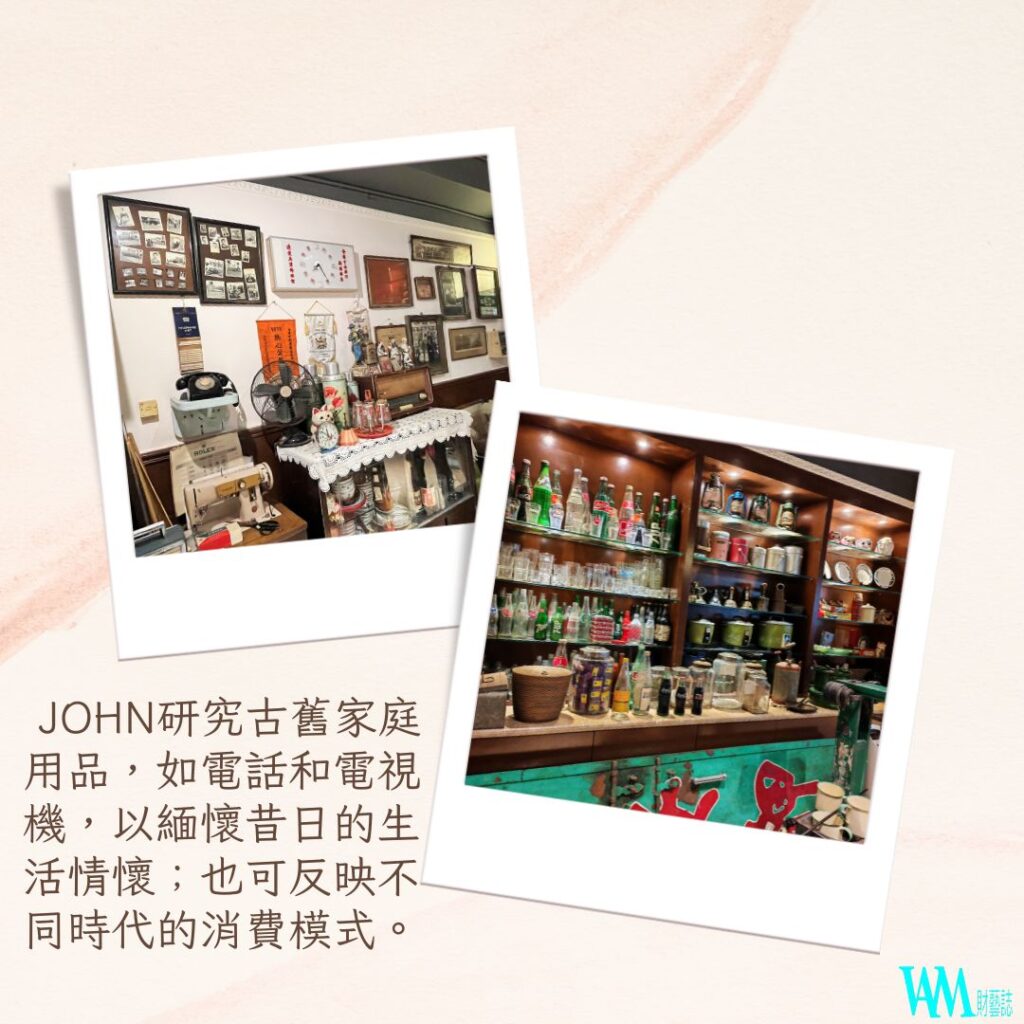

隨著城市變遷,老店先後結業,舊區被選中重建,也有人選擇移民,隨身的舊物不能帶走,忍痛割愛,但「民間博物館」話事人,二話不說接到來電後,便與義工小隊出動,前往各區收集舊物,將此分類、清潔、維修及儲貯,以行動記錄消失一切,並作公開展出,該人們親身感受昔日生活片段。

這次展覽品主要來自石硤尾大坑西邨及馬麗江中醫館,今次我們邀請本身兼設計師的文物收藏家John分享展品當中的設計美學。

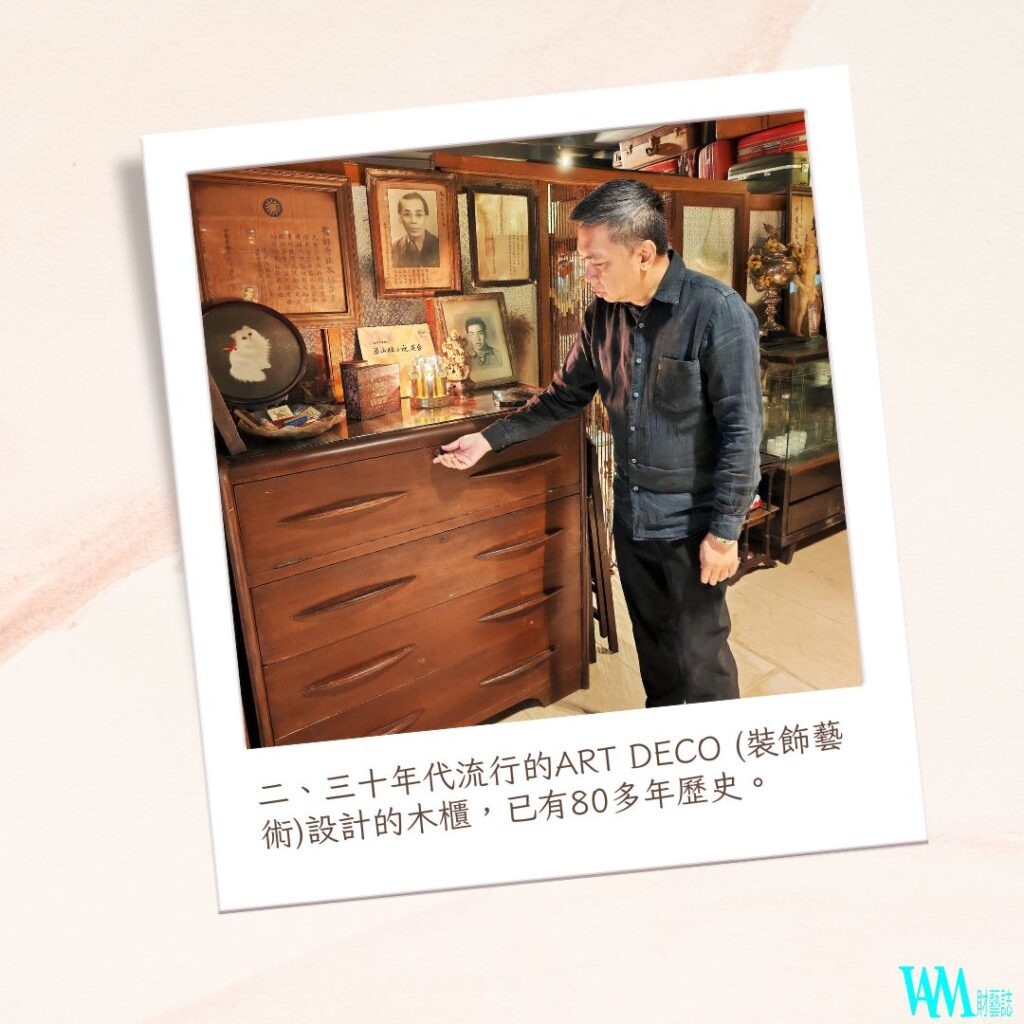

20年代融合中西的設計文化這個木製的收納櫃來自馬麗江中醫館,想不到它已有80歷史。John 稱,這二、三十年代流行的Art Deco (裝飾藝術)設計,那時傢俱,走平實路,四四方方的設計,這些也是受西方工業革命影,令設計在發展過程中,不斷跟隨科學技術的變革,加深對對機械語言理解,形成了眾多不同風格的設計流派,包括了藝術主義 (Art Deco)及現代主義(Modernism)風格。這些藝術主義廣泛應用在建築設計與家具中:「30年代的上海,歌舞昇平,又與外國關係密切,這段時期的風格,深受西方影響,場中擺設的椅子,木櫃的外形,呈現圓角款式,這些設計不同於當時中式棱角分明的家具設計。

收藏家之路

John 早於90年代投身入設計業界,主力做品牌及網頁設計。多年來,以蒐集平面廣告為主,到2017開始,因為老牌藥店雷春鳴因搬遷,而將雜物置放在街道上,剛巧他路經此地,被包裝及海報風格吸引,從此成為文物收藏家。「自己鍾意五、六十年代Modernism (現代主義),講求非裝飾性的簡單幾何,以簡約主義先行; Space Age (太空時代)源自當時大家對太空的探索,所以在設計上,帶有未來色彩,屬既前衛又復古的風格。」近年,自從成為收藏家,在追求美學上,喜歡本土設計,他認為這最有「香港味。他還笑言,從沒有想過成為收藏家,只是以設計師身份,因喜歡漂亮的東西收藏而已。

現在他對收藏品的追求,仍是美學行先:「大部分收藏家會認為物件愈舊愈好,蘊含歷史愈豐富愈值錢,對我來說這不太重要,反而美感才是重點。無論這是一張紙、或一張椅子,只要我從它身上學到知識,我才會買下收藏。」從他在場的展館便會知道。

科技令設計走向前

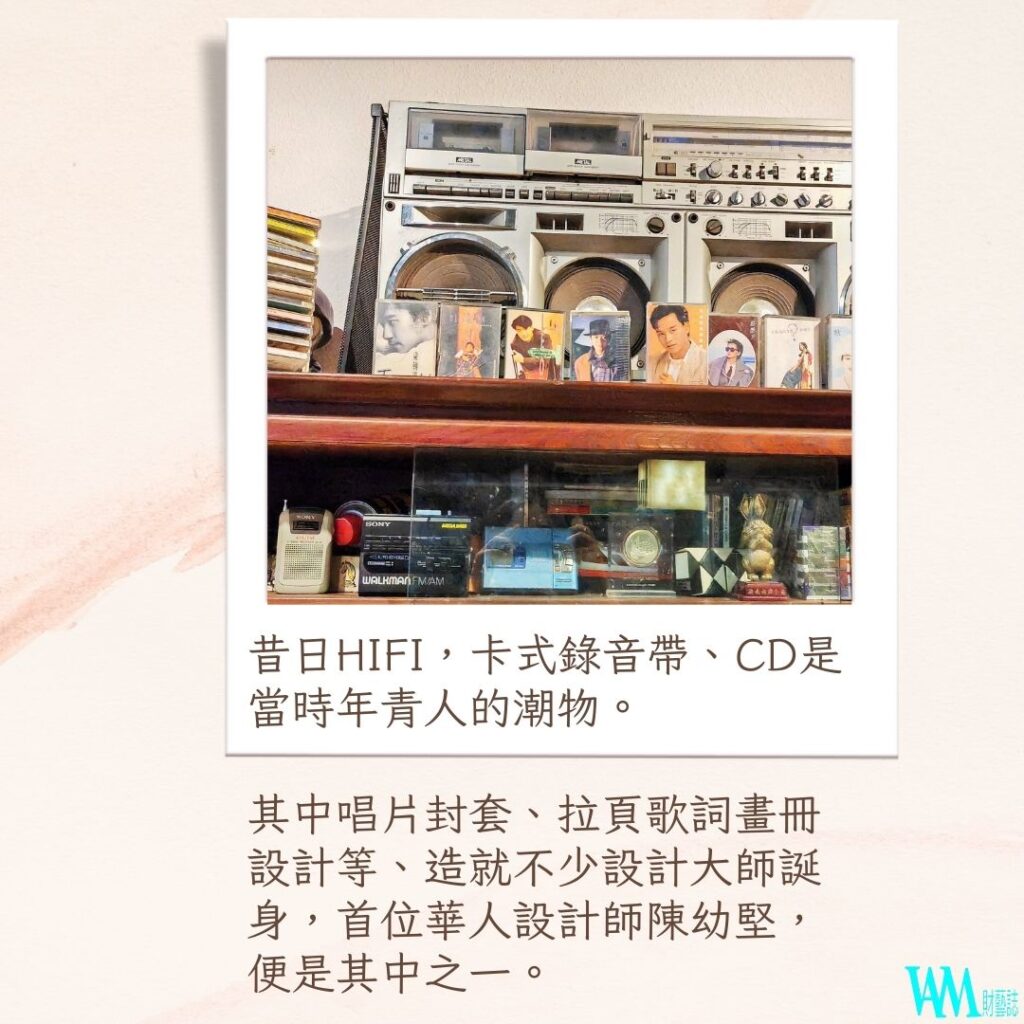

隨著科技發展,人們生活改善,設計也得順應潮流。自上世紀二十年代,西方工業革命開始,所有產品變得好機械,透過工模出產,無設計可言。John說:「其實設計可以反映當時社會生活現況,電話早在十八世紀已經現現,當年用線串成電話筒,外形設計笨重,去到十九世紀末,設計就出現撥號盤,再去到上世紀70年代,這些旋轉式號盤,被電話按鍵取代。」笑言傳送信號由當年類比,轉到現在數碼化,已經很不一樣。「若以電力能量計算,現在每個人的智能手機,已經勝過1969年NASA上太空的所有裝置。他再說,由黑膠唱盤、可攜式音樂播放器(WALKMAN)、MiniDisc (MD)、MP3、 iPod串流,由賣黑膠唱片、卡式音樂帶、到雷射唱片、到逐首歌賣。無論產品設計、唱片封套、音樂帶及唱片碟的歌詞內頁等,這些生活上的設計,已見證時代轉變。

John稱,辦展覽目的除了可以令大家體驗舊日香港時光,還希望藉著展品讓大眾能從中了解舊時生活上的設計,並有所得獲益和啟發,亦希望人們可以從將些設計概念活用於現今設計當中,或創造出提升生活質素的載體或作品。