當舖只會收金器、珠寶、汽車等值錢的物品,但在六七十年代的當鋪,也會收雨遮作為典當押品,「梁蘇記雨遮」是其中之一。逾百年品牌歷的梁蘇記遮廠,堅持人手製,更以「純正鋼骨」和「永久包修」作賣點,於八十年代,其產品質素在國外享負盛名。今時今日,每逢打風落雨,市面上卻充斥小販售賣廉價雨遮,然而颳風過後,傘骨遍野,究竟一把遮值何價?梁蘇記傳至第四代,儘管有心堅持,面對利潤越微薄、機器取代人手,傳承之路也不易。

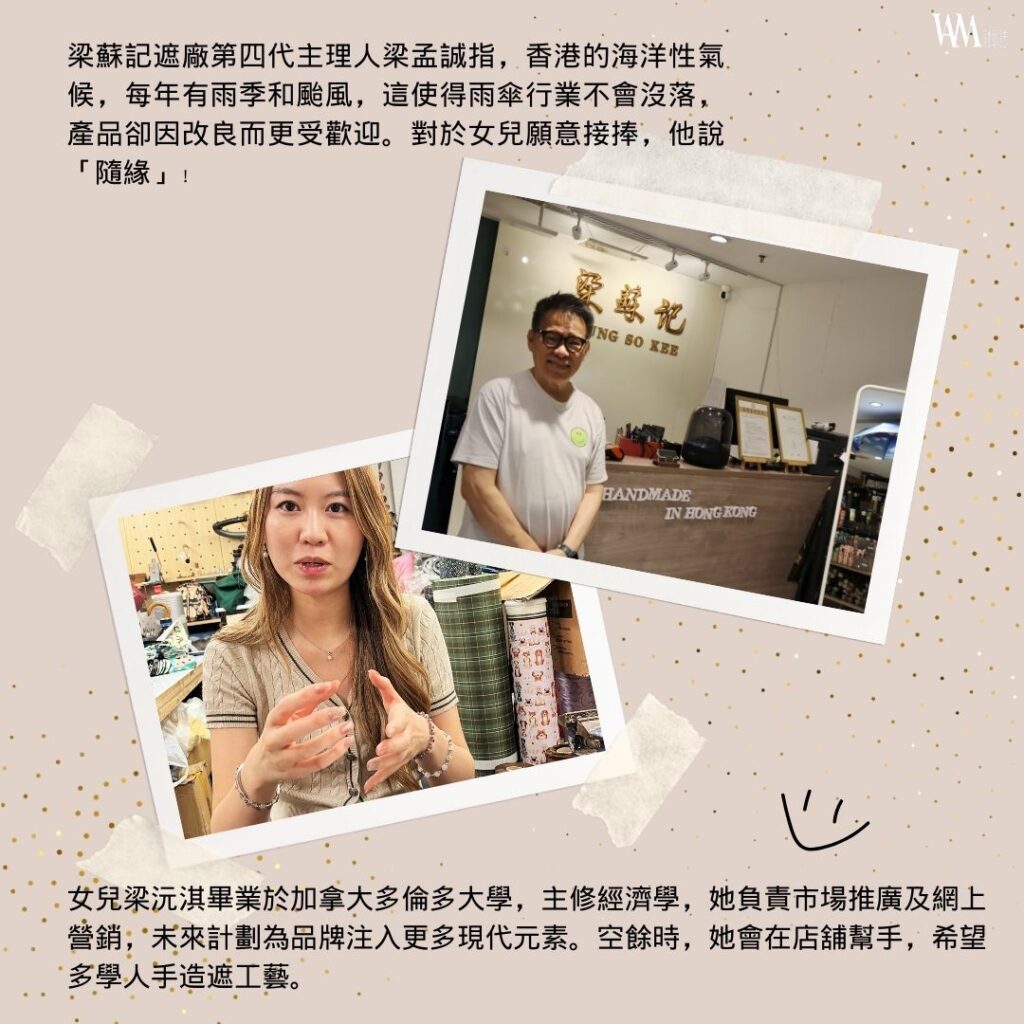

堅持香港製造梁蘇記遮廠,自1885年在廣州惠愛西路創辦了第一家梁蘇記遮廠,至今已有139年。在四代的三房傳人當中,只餘五房的梁孟誠肯堅持下來,女兒梁沅淇(KiKi)工餘時也在店舖幫忙,主力經營跨地區網上銷售及市場推廣,希望父女同心,共同延續老字號的金漆招牌。

梁孟誠於是1975年接手梁蘇記,門市設至西九龍中心,直到2023年才搬到尖沙嘴現址。高峰時,有7間分店。去年,梁沅淇曾全職投入家族生意,但她未有想過,通關後,情況不似如期,於是她唯有繼續打工。她沒有放棄接管生意的想法,只暫時以業餘性質幫手。「工作坊只在週未舉行,探訪活動會不定期舉行,並已聘請新同事,負責網上銷售工作,相信可以兩邊兼顧。」她希望將百年品牌繼續延續下去。

梁蘇記已有百年歷史,創辦人梁智華(別字「蘇」)起初以「收買佬」為業,主要買賣二手商店及提供維修服務,當中包括洋傘,當時中國盛行的油紙傘,並不耐用。於是梁蘇記在廣洲開設了第一家梁蘇記遮廠。到第二代五房梁仲池開始進由歐洲進口洋傘的配件及物料,以人手製造洋傘,提供遮骨永久免維修,打響名堂。後來,梁蘇記不斷擴大版圖至港港島、九龍,以及隔岸的澳門。。1920年,黑長遮開始在中國流行,第一間分店在廣州高第街開業,由第四子打理,並在澳門開分店。

至於香港第一間梁蘇記在1941年開業,選址中環德輔道中,由第六子打理,當時只有高尚人士才擁有縮骨遮。而第五子(即梁孟誠爺爺)於1944年在上海街開設第一間九龍分店,直到八十年代中,亦只剩下九龍店繼續經營。梁孟誠及梁沅淇分別是梁蘇記第四、五代。女兒梁沅淇稱:「爸爸掌舵時,也間有3間分店,分別位於荃灣眾安街、西九龍中心、沙田新城市廣場。到去年三月,租金回落,便遷往尖沙嘴栢麗大道。」

雨傘潮流文化

香港人十分講求速度,喜歡一把雨傘集多功能,既要遮風擋雨,布料又要快乾,攜帶方便輕巧,最重要能遮擋太陽、遮光等。這就是香港人用雨傘潮流。反觀日本講求慢活,喜歡精緻美感,日本人會有太陽傘、買菜傘;遇上狂風大雨,又會用上堅韌的雨傘,防止濕身;顏色方面,喜歡淺色,又愛花巧的雨傘布,還喜歡透明雨傘款式與香港市場不同。第四代人梁孟誠記得,曾有日本遊客慕名而來,卻選購不到合心水的雨傘,於是他叫客人自選花布,再即場人手製;另一位外國遊客,希望可以手工製象牙手把雨傘,還自備手把物料,於是梁孟誠用上四小時,拿着一把全新的訂造雨遮,開開心心地離開。梁蘇記除了賣多功能雨傘多,還有一份人情味。

店內放滿雨傘,布料以深色為主,擡頭看見新式布料的雨傘。KiKi對布料很講究,雖然網上有意見認為布料較老式,梁孟誠笑言,以前雨傘布料越厚越好,要防水,雨傘用途是擋雨。那時,誰會用把它來遮太陽?」KiKi喜歡簡潔款式,布料款式太多,未必是好事,最重要看整體性。未來,她希望,品牌有自家款式,讓人們一看,便知道這就是梁蘇記出品。

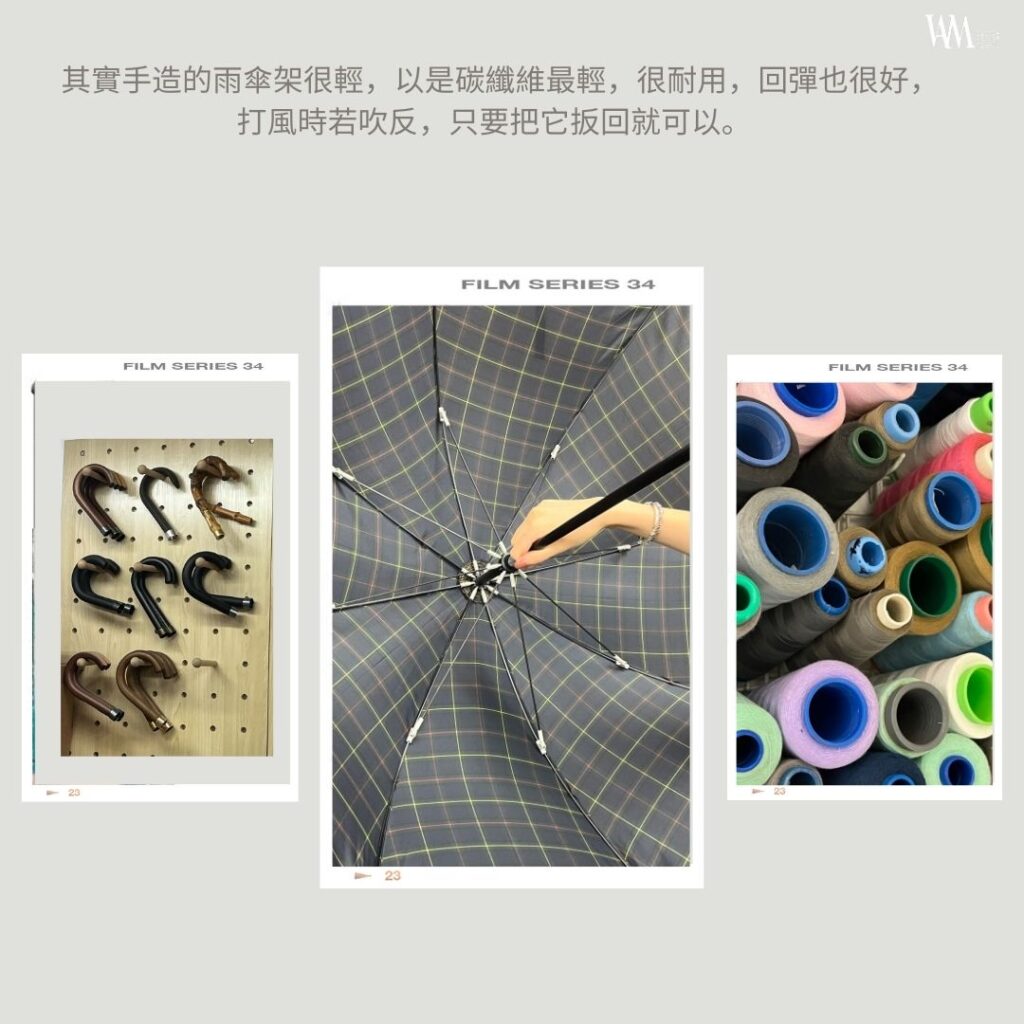

一把雨遮,就算布料再漂亮,遮骨不耐用也是陡然。這些年來,梁蘇記的雨遮由長身直遮,發展至縮骨遮,三縮遮之後又出現的骰的六縮遮,遮骨也有分鋼架、鋁架、人造纖維架和碳纖架,令遮身耐用及輕身。

品牌年輕化

梁蘇記是老字號,老一輩普遍都認識品牌,但經歷過疫情,不少店舖需要急速轉型,KiKi 認為品牌年輕化是必須的,於是把銷售渠道擴展至網店,實行線上線下宣傳,增加曝光率;開設社交媒體帳號,除了可與客人戶動外,也藉此介紹產品。另外,品牌也會每月舉辦工作坊,教授人手造遮技巧,讓工藝傳承下去。「疫情市民無法外遊,常在本地參加各種工作方,如食物、飾物製作等,於是嘗試舉辦造遮工作坊,誰知反應不錯。」現時,不少人會親手造遮作為禮物。學員即場只須選擇布款、遮頭,由師傅進行剪裁,學員只須把裁好的在,以針線連繫上便可。

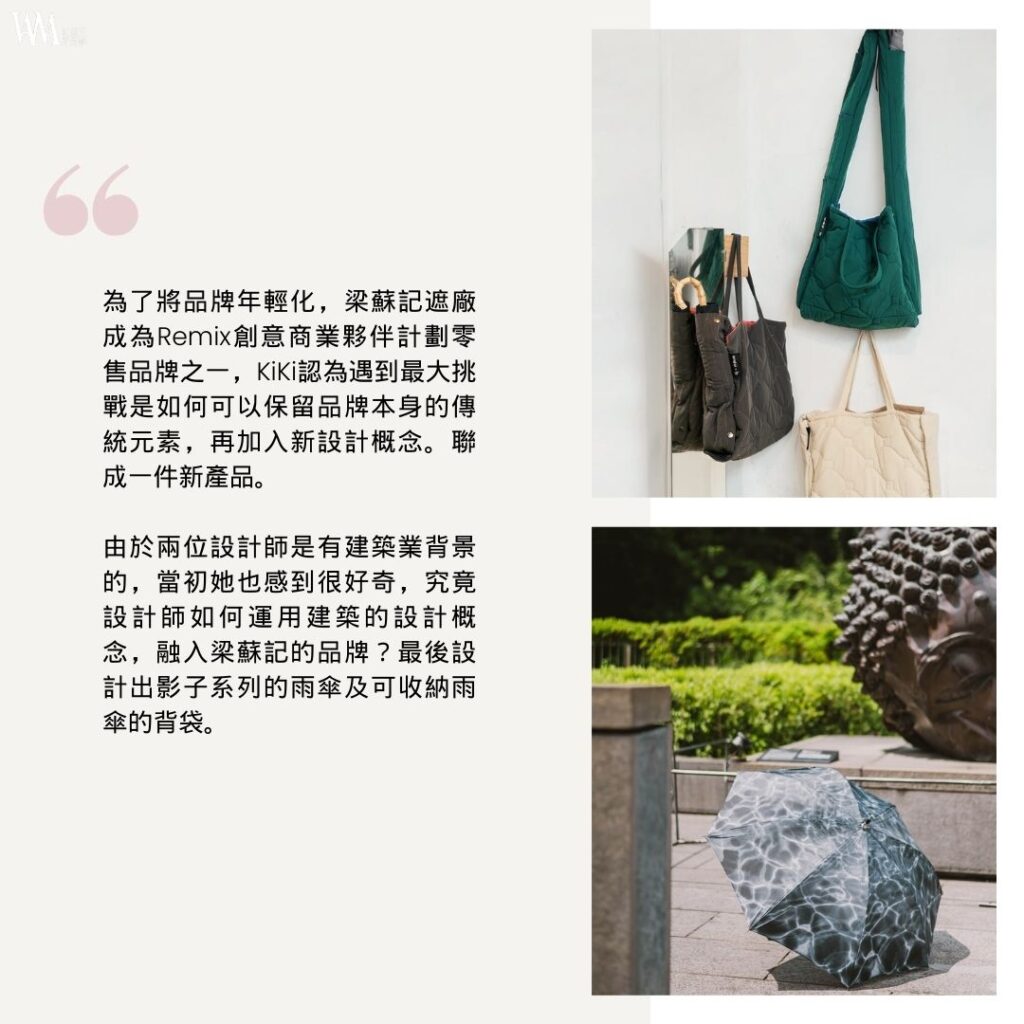

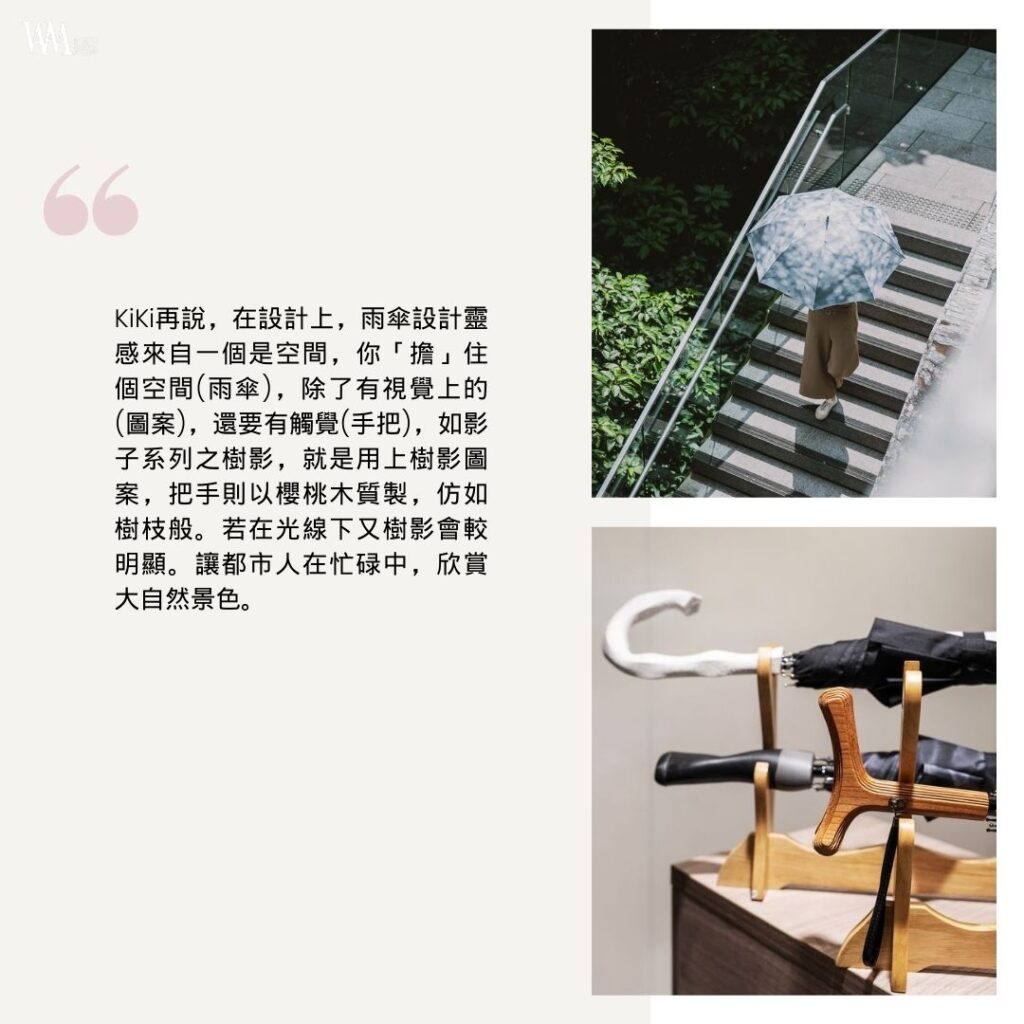

此外,為了讓品牌注入新元素,梁蘇記成為為Remix創意商業夥伴計劃零售品牌之一,為旗下產品打造不一樣的設計。梁蘇記與新銳設計師,創作了聯乘產品。「我們在溝通時,已訂下兩大方向,一是維持核心元素,雨傘;團隊有建議認為創新產品,可吸引顧客眼球,但梁蘇記賣的是雨傘,設計上,不能離開『遮』,只能深化設計。後來,我們也加入背帶式袋,收納縮骨遮或長遮,二是香港回憶,梁蘇記兩遮是香港地道,所以在設計上會參入香港元素,也可以讓更多人認識香港的文化,同時將香港的傳統工藝保留下來。

很多人對「日本製造」的產品很有信心,作為年輕新生代的KiKi,常想人手製造的雨傘,質量固然重要,但如何令到現今香港人,支持自家品質才是重點。「面對機器大量生產,人手造的東西只會愈來愈少,如果連本地人對手作也不重視,如何讓外國人認識香港製造呢?」她笑言,香港百年老字號的品牌少有,無論道路有多難行,也會勇敢走下去。

同場加映: